domingo 18 de diciembre de 2011

El centro de Palma, esa urbe que los peninsulares tienen la extraña manía de denominar metonímicamente Mallorca y que los mallorquines llamamos con característica pachorra isleña “Ciutat” (como para dejar claro que, efectivamente, es la única que tenemos), ha cambiado mucho en estos últimos treinta años. Para saber cuánto, uno no tiene más que asomarse a las páginas de Historias del barrio, un cómic escrito por Gabi Beltrán y dibujado por Bartolomé Seguí que he tenido el honor de prologar. Y cuando utilizo la palabra «honor» no lo hago con la boca chica. Gabi, como ya sabrán los más avezados seguidores de Es Pop Ediciones, es también un excelente ilustrador y el diseñador de nuestro logo, ese pulpo marciano que nos observa siempre con su único ojo desde la columna derecha. Seguí, por su parte, es desde hace muchísimo tiempo uno de mis dibujantes favoritos y, junto a Max, creo que el más claro ejemplo para los lectores de mi generación de que no sólo era posible dedicar tu vida al cómic (o a la escritura o a las artes en general), sino que era posible dedicar tu vida al cómic siendo mallorquín (supongo que en estos tiempos de globalización e interconectividad las cosas habrán cambiado, pero si algo recuerdo perfectamente de mi infancia es esa sensación de, perdonad la perogrullada, aislamiento; la idea de que todo aquello que más nos gustaba, los tebeos, las películas, los libros… tenía que venir indefectiblemente de fuera). Juntos, Gabi y Tomeu han parido una obra tan personal, tan sentida, tan dolorosamente sincera y tan… sí, tan mallorquina dentro de su universalidad, que me hace verdaderamente feliz haber tenido la posibilidad de colar mi nombre entre sus páginas. Igual que me alegra comprobar que, en apenas un par de semanas, han comenzado a proliferar las reseñas de aquellos que, como yo, consideran Historias del barrio uno de los mejores tebeos del año. Aquí os dejo, pues, el prólogo, esperando que sirva para abriros un poco el apetito. Que lo compréis, vaya.

Historias del barrio

De ciertos autores suele decirse, cuando dan realmente en el clavo, que «han nacido» para producir tal o cual obra. Sin embargo, yo jamás me atrevería a afirmar que Gabi Beltrán nació para escribir Historias del barrio, ya que me parece que no estaría sino restándole méritos y ninguneando el verdadero valor de su trayectoria como historietista en general y de estas memorias de adolescencia en particular: creo que aquí lo importante no es que Gabi naciera para escribirlas, sino que ha vivido para contarlas. Puede que de buenas a primeras la frase parezca excesivamente melodramática, pero cualquiera que creciese durante los años ochenta en el barrio chino de Palma (o en Palomeras; o en La Mina; o en Almanjáyar; o en Bilbao la vieja; desgraciadamente no será por falta de equivalentes) captará perfectamente el matiz.

Historias como las aquí reunidas raras veces se cuentan «desde dentro». Ciertamente, situaciones y calles como las descritas por Gabi llevan ejerciendo una poderosa atracción sobre todo tipo de pintores y escritores desde que el arte es arte. Sin embargo, son unas calles y unas situaciones a las que el artista suele asomarse desde fuera, mediante una aproximación más o menos sincera, más o menos veraz, más o menos descriptiva, pero pocas veces tan genuina, porque en el fondo dicho artista nunca dejará de ser un espectador. Y por mucho que uno se sumerja en el ambiente, por mucho que llegue a meterse hasta las trancas y se revuelque en el malditismo, la granujería, «la bohemia» o lo que sea con lo que pretenda darle un aire de (innecesaria) legitimidad a su arte, siempre seguirá teniendo, por una parte, el conocimiento de que ha elegido su destino de manera voluntaria y, por otra, la disimulada pero persistente convicción de que, si las cosas se ponen verdaderamente feas, siempre podrá recorrer el camino a la inversa. Y esos dos detalles son los que marcan la insalvable diferencia entre el que siempre será visitante en un lugar y el que se siente irremediablemente atrapado por él.

Calles como estas dan la bienvenida a los artistas, pero no tienen por costumbre engendrarlos. No porque los que las habitan anden faltos de capacidad para ello, sino simplemente porque sus aceras carecen del abono necesario para que brote el germen que llevan dentro. Como muy bien dice uno de los personajes de este tebeo, por muy listo que pueda ser un colega «en este barrio eso no le servirá de nada». El día a día se impone y la posibilidad de escapar no es sino una ilusión muy poco pragmática, algo de lo que uno nunca deja de ser perfectamente consciente. (Dicha condición, me atrevería a decir, se ve redoblada en el caso de nuestros protagonistas por el mero hecho de ser isleños; cuando tu mundo es tan pequeño que resulta imposible ignorar los límites físicos del mismo, esa sensación de encajonamiento, de destino inexorable, se multiplica por mil: ¿cómo va a poder sostener uno la fantasía de poner pies en polvorosa y kilómetros de por medio cuando, vayas en la dirección que vayas, nada te espera sino la infranqueable barrera del mar?).

Así pues, este álbum es en realidad el relato de una huida. Una huida que comienza con los primeros y tímidos intentos, aquí descritos, de Gabi por escapar a su entorno y que culmina, treinta años más tarde, también aquí, en el hecho físico de tener entre nuestras manos estas historias que nos revelan todo aquello que se le pasaba por la cabeza entonces y que jamás se vio con ánimos o capacidad de contarle a sus amigos; esto último me parece particularmente importante, pues es lo que nos confirma que, aunque Gabi no haya dejado atrás el barrio (¿quién podría?) ha aprendido a vivir con él, a expresarlo y a integrarlo en un nuevo lenguaje que no era el que por cuna le «correspondía»: el del arte. Más concretamente, el del cómic.

Y es en este punto de la discusión cuando debo introducir necesariamente a Bartolomé Seguí. Tomeu lleva más de dos décadas siendo, en lo que a mí respecta, uno de los autores más infravalorados de nuestro país. Cierto: ahora que tiene un Premio Nacional del Cómic (por Las serpientes ciegas, junto a Felipe Hernández Cava) y que publica regularmente en Francia, parece que por fin se le está empezando a otorgar parte del reconocimiento que se merece como uno de nuestros mejores dibujantes en activo, pero en cualquier caso, con Historias del barrio demuestra una vez más que todos los halagos se le siguen quedando cortos. Cualquiera que haya visto aunque sólo sea unas páginas de Locus de Barna, ¿Coca o ensaimada? o El sueño de México ya se habrá dado cuenta de que Seguí narra y planifica como pocos y que, sobre todo, tiene un excepcional sentido del espacio y la dimensionalidad que siempre ha explotado al máximo en esas maravillosas panorámicas urbanitas tan características de sus historietas. Todo lo cual sigue estando presente en estas páginas. Lo que realmente me asombra de este trabajo, sin embargo, es el modo en el que se ha lanzado a reinventar por completo su estilo sin dejar por ello de ser fiel a sí mismo (compárese si no Historias del barrio con su nueva obra junto a Cava, Las raíces del caos, dibujada prácticamente al unísono: es evidente que ambas han salido del mismo pincel, pero casi se diría que están pensadas con hemisferios distintos del cerebro, algo que a mí personalmente me parece poco menos que milagroso). El trazo completamente suelto y ágil de los personajes remite al de tebeos como Lola y Ernesto o Luigi es Luis, pero reducido a su esencia, como aquí, resulta más seguro y expresivo todavía; por momentos, incluso conmovedor. Y el retrato a la vez riguroso pero nada envarado que realiza del entorno, esa Palma estilizada pero perfectamente reconocible, es puro Seguí.

Por todo ello y más, Tomeu ha demostrado ser el catalizador perfecto que necesitaban estas Historias del barrio, pues, por razones que no vienen al caso, Gabi no estaba dispuesto a dibujarlas personalmente. Lo cual no quiere decir que nunca hubieran llegado a materializarse; quizá algún día se hubiese animado a contarlas; quizá en prosa pura y dura. Pero, sinceramente, creo que no habrían tenido el mismo peso emocional. Aunque con el paso de los años le hayan acabado dando un buen número de disgustos, no creo que sea una exageración decir que, en cierto modo, las viñetas salvaron la vida de Gabi. Cuando menos, le dieron una dirección, un destino: la posibilidad de otra isla. Que Seguí decidiera poner su pincel al servicio de estas historias para asegurarse de que veían la luz del día es otra buena muestra de su olfato como narrador y de su generosidad como autor.

Juntos, Gabi y Tomeu han recreado con suma fidelidad y desarmante honestidad una Palma de Mallorca que, en gran medida, ha dejado de existir: los ruidos del aire acondicionado han sustituido al aroma a melón y sandía que asomaba en verano por todos los balcones abiertos del barrio, y las maravillosas bodegas del centro, como aquella a la que Gabi iba a comprarle vino al señor Paco (apostaría que la misma a la que mis padres me enviaban a rellenar los canecos de Gin Xoriguer, en la calle de la Llotgeta, frente al horno con las mejores magranetes del barrio), hace ya tiempo que desaparecieron, al igual que las carnicerías de carne de caballo, los bares como el Toronto (reconvertido ahora en una especie de cafetería de diseño) y los vendedores de periódicos junto a los semáforos del paseo marítimo. Y sin embargo… y sin embargo todavía quedan vestigios entre todo el barullo cosmopolita, entre todos los Starbucks y los Zaras y los mimos y los hombres invisibles y los mariachis que pueblan el centro de Palma tal como indefectiblemente pueblan cualquier capital turística globalizada de hoy en día; a la que cae la noche y las transitadas arterias comerciales, como la calle San Miguel y Vía Sindicato, se van vaciando de gente y el bullicio va remitiendo, uno toma nuevamente conciencia de la maraña de oscuras bocacalles que lo rodean y recuerda de repente que basta apartarse un poco de la senda para meterse de lleno en el laberíntico entramado de callejas que, como buena ciudad medieval, marca el anárquico trazado del casco antiguo. Y vuelve a intuir el mismo e inaprensible aire de amenaza y tensión con el que no le quedó más remedio que aprender a vivir treinta años atrás, cuando recorría sus calles a diario. Porque, por mucho que uno quiera alejarse, el barrio perdura. Perdura en las calles y ahora, también, para nuestra enorme fortuna, en estas páginas nacidas en ellas.

Más sobre Historias del barrio

· Perra adolescencia, artículo de Lucía González para El Mundo.

· Un relato de dura adolescencia, artículo de Laura Calvo-Serrano para la Agencia Efe.

· Una muy buena reseña de David Fernández para Zona Negativa.

· Reseña de Álvaro Pons en La cárcel de papel.

· El poder del barrio, columna de M. Elena Vallés en Diario de Mallorca.

· Buena entrevista de Víctor Conejo con Gabi, también en Diario de Mallorca.

Autobombo • Cómic

Astiberri, Bartolomé Seguí, Gabi Beltrán 2 comentarios

jueves 10 de junio de 2010

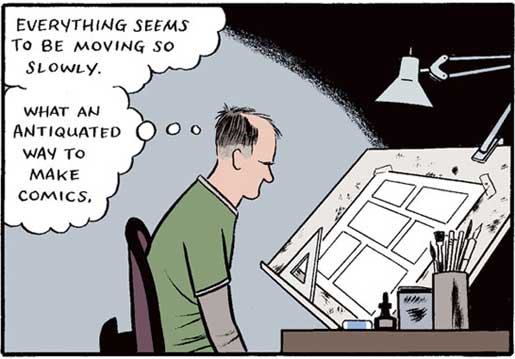

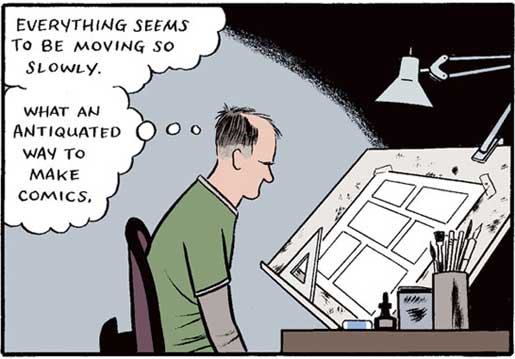

«Todo parece moverse tan despacio. Qué manera tan anticuada de hacer tebeos».

Hace un par de meses tuve la suerte de traducir para Astiberri Día de mercado, la nueva novela gráfica de James Sturm, un tipo que siempre me ha parecido bastante interesante y que, nuevamente, no sólo no me defraudó sino que superó con creces mis expectativas. Lo que no sabía en aquel momento era que, al mismo tiempo que experimentaba formalmente con Día de mercado, Sturm se estaba embarcando en otro tipo de experimento, esta vez no narrativo sino vital. El objetivo: desengancharse por completo de Internet durante al menos cuatro meses y contar su experiencia a través de la revista digital Slate Magazine. Conviene aclarar que la iniciativa no es un mero golpe publicitario (aunque el propio Sturm reconoce que si esto le sirve para llamar la atención sobre Día de mercado, bienvenida sea la publicidad) ni tampoco parte de una premisa ludista. No se trata de un manifiesto contra los «males de Internet» ni una negación de todos los cambios positivos que ha traído consigo la revolución digital, sino un estudio subjetivo realizado por un individuo que decide pararse a contemplar por primera vez de manera reflexiva el modo en el que han cambiado sus hábitos en estos últimos años… y no acaba de estar seguro de que todos los cambios hayan sido para bien. Una cosa es indudable: la manera en la que trabajamos, en la que nos comunicamos, en la que nos relacionamos y me atrevería a decir que incluso en la que pensamos es muy distinta a como lo era hace tan sólo una década. Pero asumir eso como una realidad ineludible y aplaudir todo lo que haya podido aportarnos el advenimiento de la Web 2.0 y herramientas como Facebook, Twitter y demás, no debería llevarnos a obviar que todo cambio tiene consecuencias y que las consecuencias no siempre tienen por qué ser positivas. Yo por ejemplo sí me siento identificado con esa sensación que comenta Sturm de notar cada vez más a menudo como que se te está escapando el tiempo entre las manos haciendo tonterías (tonterías muy entretenidas, por supuesto; si no, no se te pasarían las horas volando) en vez de dedicarlo a algo más… no quiero decir «de provecho» que casi suena feo, pero ya nos entendemos.

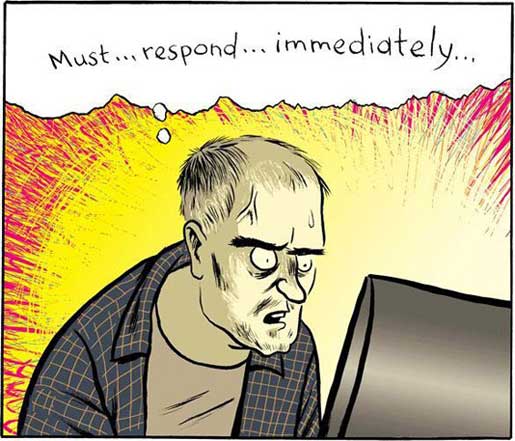

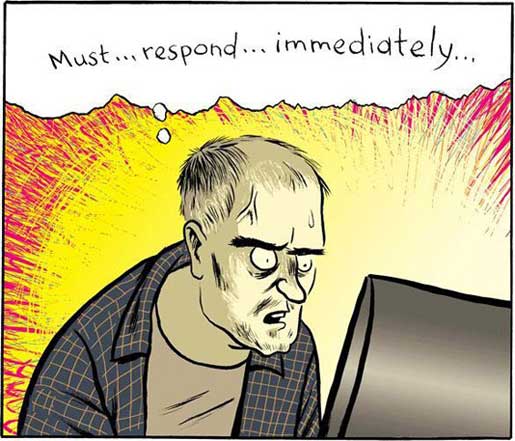

Debo… responder… de inmediato…

También me da la impresión de que si paso varios días demasiado metido en Internet y en redes sociales (que suele ser principalmente cuando lanzamos un nuevo libro o cuando me levanto particularmente vago) después me cuesta más concentrarme en cosas tan habituales normalmente para mí como sentarme un par de horas a leer un libro; continuamente estoy pendiente de si suena la alarma del mail, me zumba en la cabeza un ansia como de pasar rápidamente a otra cosa, siento la tentación de leer en diagonal para acabar cuanto antes. (Esto de leer en diagonal, por cierto, me da que no es sólo cosa mía sino que cada día está más extendido; hay un ejemplo muy gracioso en los comentarios a la columna de Sturm en Slate en el que una lectora escribe: «Al autor parece habérsele escapado la evidente ironía de estar escribiendo un artículo acerca de abandonar Internet para una revista online«, a pesar de que en el texto hay una frase que dice literalmente: «No se me escapa la ironía de estar escribiendo acerca de mi desconexión de Internet en un blog»). Todo lo cual son impresiones puramente subjetivas y personales, por supuesto. No creo que la intención de Sturm (ni mucho menos la mía) sea extrapolar y generalizar. No se trata, como decía al principio, de echar de menos «los buenos tiempos», que no sólo no van a volver sino que encima ni siquiera eran tan buenos para empezar. Pero sí me parece que no está de más abrirnos a otro tipo de reflexiones acerca del modo en el que nos afecta este nuevo mundo de interconectividad creciente en el que con tanto entusiasmo nos hemos volcado. Es por eso por lo que el experimento de Sturm me parece particularmente interesante y por lo que hoy os traduzco un par de fragmentos del mismo, extraídos de las varias columnas que ya ha escrito al respecto. Si os quedáis con ganas de leerlo entero, que de verdad, merece la pena, podéis empezar por aquí.

– ¡Vamos, papá!

– Un momento que le doy al enviar…

Los últimos 10 años se me han pasado en un suspiro. En ese tiempo he tenido dos hijos, he producido varias novelas gráficas, me mudé a Vermont, me compré una casa y fundé una escuela: una academia con convalidación universitaria que ofrece un curso de dos años para historietistas. En octubre cumpliré 45 años y con la mediana edad llega la horrorosa convicción de que el tiempo que me queda en la Tierra es demasiado poco y que —biológicamente hablando, al menos— a partir de ahora todo el camino es cuesta abajo. «El tiempo pasa demasiado rápido» es uno de esos clichés que se repite continuamente, pero ahora, cuando se lo oigo decir otro padre en mitad de una charla acerca de las alegrías y los inconvenientes de la paternidad, se me antoja lo más conmovedor que he oído jamás. La cuestión que más me ha dado que pensar últimamente es si todo pasa tan rápido porque tal es la realidad de la mediana edad o si por el contrario es consecuencia del modo en el que he estado llevando mi vida. Específicamente me he empezado a preguntar si dicha sensación podría estar relacionada con todo el tiempo que paso conectado a Internet. Demasiado a menudo me siento para redactar un e-mail apresurado y antes de darme cuenta resulta que ha pasado una hora o más.

Durante estos últimos años, Internet ha pasado de ser una distracción a ser otra cosa ligeramente más siniestra. Incluso cuando estoy lejos del ordenador soy consciente de que ESTOY LEJOS DEL ORDENADOR y me pongo a idear maneras de VOLVER JUNTO AL ORDENADOR. He probado varias estrategias para limitar mi tiempo conectado: dejar el portátil en el estudio cuando vuelvo a casa, moratorias sabatinas… Pero hasta ahora nada ha funcionado de manera prolongada. Cada vez se me evaporan más horas delante de YouTube. Supuestamente una adicción no es un fracaso moral, pero la sensación que te queda es la misma.

Hace un mes empecé a pensar seriamente en desconectarme por completo de Internet durante un periodo prolongado. Sopesé los pros y los contras y ganaron los pros. Sí, quiero estar más pendiente de mis hijos cuando estoy con ellos y no sentir la necesidad constante de ir a comprobar el correo. Pero también necesito espacio para crear nuevas obras. Hace dos años obtuve una beca de la MacDowell Colony, un retiro para artistas, escritores, compositores y demás gente creativa. Aunque el edificio principal tenía conexión, en las cabañas individuales no había, y durante tres semanas pude trabajar en Día de mercado sin ningún tipo de interrupción (me dejaban la comida delante de la puerta en una cesta). Soy consciente de que no puedo replicar ese entorno tan ideal para concentrarse en mi vida diaria, pero de lo que no cabe duda es de que puedo mejorar mi situación actual.

Como parte del proyecto para la revista Slate, Sturm se ha comprometido a ilustrar los comentarios que le lleguen por correo tradicional, como el de esta chica que le escribió para decirle que prefería empezar a consumir heroína y dejarla antes que dejar de usar Internet.

Otro motivo para abandonar Internet es para darle un respiro a mis ojos. Tres operaciones de retina a principios de los noventa me dejaron con sólo un ojo operativo, en el cual llevo una lente de contacto correctora. En el transcurso del último año he tenido que cambiar de graduación en dos ocasiones. El año pasado noté una extraña mota en mi campo visual y me convencí de que tenía problemas retinales en el ojo bueno. Fui a ver a mi oftalmólogo de inmediato y resultó que no era nada serio —una pequeña abrasión que sanó con rapidez— pero me acojonó cosa mala. Quiero quedarme ciego dibujando tebeos, no leyendo blogs.

Hasta ahora uno de los beneficios de estar desconectado es que dibujo mucho más que antes. Sabía que comprometerme a escribir esta columna me obligaría a producir, pero me siento realmente estimulado tras haber comprobado la facilidad con la que el tiempo que pasaba navegando se ha convertido en tiempo dedicado al dibujo. En las dos últimas semanas ya he llenado un álbum de fotos de 40 páginas de 10×15 (los compro en las tiendas de todo a cien) con acuarelas. Es un trabajo que parece promover la paciencia (tengo que esperar literalmente a que la pintura se seque), mientras que en la Web era como un niño hiperactivo con nula capacidad de concentración.

«Compruebo mi e-mail cada pocos minutos, pero no respondo de inmediato.

No quiero que la gente crea que soy compulsiva».

A finales de marzo se editó Día de mercado. Es la primera novela gráfica que escribo y dibujo completamente solo desde 2001, así que podréis imaginar lo emocionado que estaba. A medida que se acercaba el día del lanzamiento, sin embargo, empecé a sentirme cada vez más preocupado. Hace un par de años, Donald Saaf, un fantástico ilustrador de libros infantiles, dio una charla en el Center for Cartoon Studies [la academia que dirige Sturm] y dijo algo por el estilo de que las revistas no han muerto, sino que lo que ha pasado es que ahora se llaman libros. El comentario me ha perseguido desde entonces. La industria editorial ha pasado a moverse a un ritmo tan cegador que si un libro no causa una impresión inicial, lo más probable es que sólo aguante sobre el mostrador de la tienda una fracción del tiempo que llevó crearlo. Las editoriales apenas tienen tiempo para editar todos los libros que compran, mucho menos para promocionarlos. Hay una tremenda presión sobre el autor para que se encargue de hacerlo el mismo a través de Facebook, Twitter, foros y cualquier otro tipo de recurso online. Cuando una obra es nueva, tiene más oportunidades de llamar la atención.

Sabía que si entraba en el juego, el placer que debería acompañar al lanzamiento de Día de mercado se vería seriamente disminuido. Cuando empiezo un libro soy como un poeta-guerrero armado con las más nobles de las intenciones, pero hacia el final del proceso editorial me siento como un vendedor de esos que va de puerta en puerta. Entiendo que forma parte del proceso y que debería dejar de lamentarme, porque es algo que tienen que hacer todos los autores. También me doy cuenta de que no he renunciado por completo al proceso: estoy aprovechándome de la Web al llamar la atención sobre mi libro en esta columna. Puede que algunos lectores lo consideren oportunista. A ellos sólo puedo decirles: sí, así es.

Dicho esto, tomé deliberadamente la decisión de desconectarme por completo justo a tiempo para el lanzamiento del libro. Si ahora mismo estuviera online, estaría pegado a mi portátil leyendo reseñas, oyendo cómo han quedado las entrevistas a través de podcasts y comprobando mi posición en el ranking de Amazon. Durante un mes, tal conducta parece excusable —tras haber trabajado años en una obra, es natural que uno quiera ver cómo es recibida— pero más allá de eso pasa a ser una obsesión. El orgullo del logro da paso a la vanidad. Dejé de usar Internet precisamente para evitar eso.

«Acabo de darme de baja de Facebook. ¿Para qué se me ocurrió meterme?

Había dejado atrás a todos esos ‘amigos’ por un motivo».

En la semana posterior a la publicación de mi primera columna, recibí más de 50 cartas de lectores que me describían sus propios conflictos con Internet [en su primera columna, Sturm anunciaba que como no estaba conectado no podría leer los comentarios y que si alguien quería escribirle tendría que recurrir al correo postal]. Más de tres cuartas partes de las mismas estaban escritas a mano. Una de las cosas que amo de los tebeos es que, al contrario que en un libro, el lector puede experimentar la mano del artista. Es una sensación muy personal. Muchos lectores declararon haber sentido una especie de revelación a la hora de sentarse a escribir una carta de verdad. Si hubiera leído las mismas cartas online, no me habrían resultado tan emotivas.

Todas y cada una de las cartas me mostraban su apoyo. Me han dicho que ese no es el caso en los comentarios de la columna. ¿Es porque la gente que siente simpatía se siente más motivada a escribir o sencillamente porque si a alguien no le interesa la columna para qué va a perder el tiempo en escribirme para decírmelo? Sea como sea, mi exposición a los sentimientos negativos, tanto en relación con Día de mercado como con esta columna, se ha visto muy minimizada gracias a mi desconexión. Si en algún momento vuelvo al redil y leo las respuestas a ambos, habrá pasado suficiente tiempo y tendré ya la suficiente distancia sobre mi trabajo como para ser capaz de descartar o de aceptar constructivamente las críticas. Las ventajas de un sistema de feedback más pausado no son pocas.

Uno de los atractivos de ir a vivir al bosque era que tendría tiempo y

oportunidad de ver llegar la primavera… y twittear sobre ello.

· Las acuarelas de James Sturm mencionadas en el post, reunidas en flickr.

· Pensando que su desconcierto pudiera ser generacional, Sturm solicitó a varios de sus estudiantes veinteañeros que expresaran mediante viñetas su relación con Internet. Los resultados pueden leerse aquí.

Cómic • Creación

Astiberri, Día de mercado, James Sturm 9 comentarios