viernes 6 de diciembre de 2013

Antes del verano engarcé una serie de entradas centradas en el papel de la crítica, el peso del contexto a la hora de ejercerla y la incapacidad de ciertos plumillas para alejarse de lugares comunes y percepciones añejas. Como suele pasar casi siempre que te da fuerte por algo, de repente empecé a encontrar todo tipo de textos relacionados con el tema en los lugares más insospechados. Como, por ejemplo, en una cafetería de Sóller en cuyo revistero me topé con un cuarteado ejemplar del New Yorker con portada de Chris Ware, probablemente abandonado hacía semanas por algún turista, que incluía una crítica de la adaptación de El gran Gatsby perpetrada por Baz Luhrmann. Lo que más me interesó de la crítica no fueron los comentarios acerca de la película sino un par de pasajes de introducción en los que el autor, David Denby, hacía hincapié precisamente en el maltrato sufrido por la novela de Fitzgerald a manos de los críticos literarios de su momento y cómo en última instancia la fama y los vaivenes comerciales del libro han acabado dependiendo de muchos otros factores completamente al margen de su calidad literaria. Es algo en lo que he estado pensando bastante estos últimos días, mientras leía Karoo, la novela de Steve Tesich (uno de cuyos «ganchos comerciales» ha sido precisamente el de haber sido redescubierta a los tres lustros de su publicación original y diecisiete años después del fallecimiento de su autor), al mismo tiempo que traducía los primeros capítulos de Arte salvaje, biografía de Jim Thompson escrita por Robert Polito que editaremos el año que viene y que casualmente se abre con el siguiente párrafo: «Poco antes de su fallecimiento el 7 de abril de 1977, Jueves Santo, Jim Thompson le dejó instrucciones a su esposa, Alberta, para que conservara a buen recaudo sus novelas, manuscritos, documentos y copyrights. «Espera y verás», le prometió. «Me haré famoso unos diez años después de muerto»». Un último gesto de desafío, muy propio de Thompson, que dudo que el pobre y frágil Fitzgerald compartiera en el momento de su súbito fallecimiento debido a un ataque al corazón. Después de todo, él ya había saboreado las mieles del éxito y, como se encarga de recordarnos Denby, de poco le sirvieron en última instancia. Traduzco a continuación el par de párrafos del mencionado artículo que más llamaron mi atención:

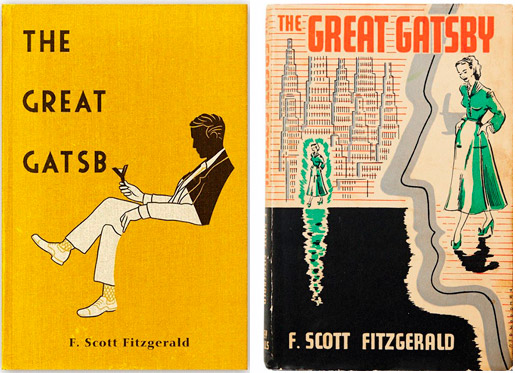

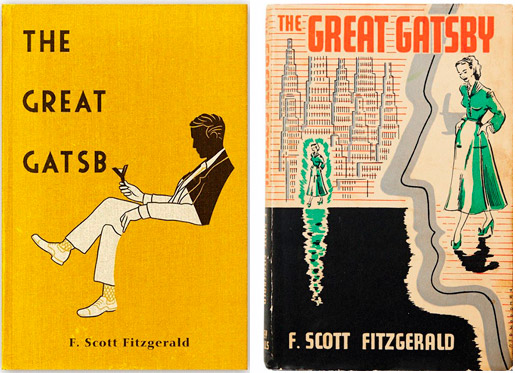

Cuando el 10 de abril de 1925 se publicó El gran Gatsby, F. Scott Fitzgerald, viviendo a lo grande en Francia gracias a sus primeros éxitos, le envió un telegrama a Max Perkins, su editor en Scribners, preguntando si las perspectivas eran buenas. En su mayor parte no lo eran. El libro recibió varias críticas desdeñosas (“La obra fallida de F. Scott Fitzgerald», anunció un titular del New York World) e incluso las agradables eran condescendientes. Fitzgerald se lamentaría más tarde ante su amigo Edmund Wilson de que “de entre todas las críticas, incluso las más entusiastas, no hubo ni una sola que demostrara haber entendido de qué iba el libro». Para un escritor de la fama de Fitzgerald, las ventas fueron mediocres. Unos veinte mil ejemplares a finales de aquel año. Scribners realizó una segunda edición de tres mil ejemplares, pero eso fue todo, y cuando Fitzgerald falleció en 1940, medio olvidado a la edad de cuarenta y cuatro años, era un libro difícil de encontrar.

La historia de la deplorable caída en desgracia de Fitzgerald (ningún otro gran escritor ha fracasado de manera tan pública) está imbuida por varios matices de ironía, tanto en el fracaso como en el triunfo. Fitzgerald era un alcohólico y sin duda su salud habría declinado al margen de la carrera comercial de su obra maestra. Pero era un escritor que necesitaba del reconocimiento y el dinero tanto como del alcohol, y si Gatsby hubiera vendido bien probablemente le habría ahorrado las lacerantes confesiones públicas de fracaso que realizó durante los años treinta o, al menos, le habría mantenido lejos de Hollywood. (Consiguió escribir una fascinante novela medio inconclusa, El último magnate, fuera de lugar, pero sus talentos como guionista eran demasiado sutiles para M-G-M.). Al mismo tiempo, el fracaso inicial de Gatsby cuenta con un asombroso epílogo: actualmente su edición en rústica vende en Estados Unidos medio millón de ejemplares al año.

Libros

Crítica de la crítica, El gran Gatsby, F. S. Fitzgerald, Jim Thompson Un comentario

miércoles 1 de mayo de 2013

Una de las manías más extendidas y que más me irrita de la crítica en general, pero sobre todo de la literaria, es su tendencia a caer en lo que yo llamo el delirio de negación. El auténtico delirio de negación es una afección psicológica descubierta por el neurólogo francés Jules Cotard, que consiste básicamente en la creencia de que uno está muerto, real o figuradamente. Según la descripción que ofrece Wikipedia: «los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late e incluso que se están pudriendo». El delirio de negación del crítico no llega tan lejos, pero tiene algún que otro punto en común. Convencido de que las obras que reseña deben amoldarse a unos preceptos preconcebidos e inamovibles que conforman el supuesto canon del buen gusto, de lo verdaderamente literario, el crítico tradicional procede a «matar» aquellas partes del conjunto que amenazan con desequilibrar sus ajustados parámetros. Básicamente, niega la realidad para amoldar las obras a sus criterios, en vez de amoldar sus criterios a la realidad de las obras. Veamos un ejemplo reciente que es el que ha motivado esta entrada.

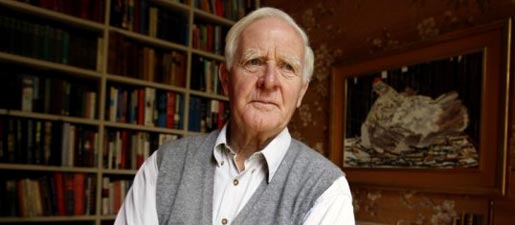

Hace un par de semanas, el crítico del New York Times Dwight Gardner publicaba un extenso e interesante artículo sobre el escritor británico John le Carré, con motivo de la próxima publicación de su nueva novela, Una verdad delicada. El texto es informativo, ameno y altamente elogioso con la obra de le Carré, pero por algún motivo parece sentir continuamente la necesidad de excusarse por ello, intentando desvincular las obras que ensalza del género de raigambre popular al que se adscriben, cuando no negando por completo su relación con el mismo. En palabras de Gardner: «Lectores como yo, alérgicos en la mayoría de los casos a las historias de espías y la narrativa de género, llevamos tiempo sintiéndonos atraídos por la obra de le Carré gracias al ingenio y la mordacidad que consigue insertar en un hiriente comedimiento. Sus primeros libros ilustraban, tal como él mismo describió en una ocasión sus novelas de Smiley, «una especie de Comédie humaine de la guerra fría, contada en términos de espionaje». En sus títulos menores, la prosa de le Carré puede ralear peligrosamente, pero en sus mejores momentos, se cuenta entre los mejores escritores vivos. Hay un motivo para que Philip Roth haya calificado Un espía perfecto, la obra de ficción autobiográfica publicada por le Carré en 1986, como «la mejor novela inglesa desde la guerra». The Times le otorgó el puesto 22 en una lista de los 50 mejores escritores posteriores a 1945. Sus libros hablan menos de espionaje que de las fragilidades y deseos humanos; hablan de cómo todos somos, a nuestra manera, espías. El legendario editor Robert Gottlieb, que trabajó en muchas de las novelas de le Carré mientras estaba en Alfred A. Knopf en los años setenta y ochenta, se rió cuando le mencioné que algunos todavía lo consideraban un plumífero de género. «Es un escritor brillante para el que los espías simplemente son materia prima», dijo Gottlieb. «Llamarle escritor de novelas de espías es como llamar a Joseph Conrad escritor de novelas marineras o a Jane Austen escritora de comedias domésticas». Gottlieb añadió: «¿Quiénes son esos idiotas que piensan lo contrario?»».

Las elegantes portadas de Matt Taylor para le Carré en Penguin.

Es decir, que para estos señores y todos aquellos que piensan como ellos, no existe una división entre novelas de espías buenas y malas, superficiales o complejas, pedestres o perspicaces. No, para este tipo de críticos la única división posible es la que separa las novelas de espías (terribles todas ellas) de la buena literatura en la que «los espías simplemente son materia prima», como si por esquilar al gato fuese éste a dejar de maullar. Son los mismos que cuando tienen que defender una novela negra argumentan que en realidad se trata de una oscura parábola social (cosa que puede ser cierta, pero no por ello invalida su «negrura») y los mismos que utilizan términos como «alegoría swiftiana» o «metáfora tecnológica» para no tener que decir «ciencia-ficción». Sin embargo, el qué se cuenta y el cómo se cuenta van inextricablemente unidos, hasta tal punto que puede llegarse a dar la ironía de que aquello que el crítico pretende negar para preservar su aura de seriedad (en este caso la adscripción de le Carré a las novelas de espionaje) sea precisamente una de las principales bondades de la obra. En el mismo texto anteriormente citado, por ejemplo, Gardner explica: «Una de las mejores cosas en las novelas de le Carré es que, desde el principio, han bullido con el recóndito y rico lenguaje del espionaje, un campo que tiene una jerga distinta a la de cualquier otro. En muchos casos, el propio le Carrá ha inventado dicha jerga. Términos de sus novelas (por ejemplo «trampa de miel», para indicar el uso del sexo como reclamo para incitar a un objetivo) han sido adoptados por los profesionales. Probablemente también pueda reclamar la autoría de «topo». Los editores del Oxford English Dictionary, dice él, le escribieron una vez para preguntar si había originado el uso de dicha palabra como sinónimo para agente encubierto a largo plazo. Le Carré no estaba seguro. Pero el único uso histórico de la misma conocido resultó ser uno con el que no parece probable que estuviera familiarizado; aparece en un poco conocido volumen de Francis Bacon sobre el rey Enrique VII publicado en el siglo XVII».

Así pues, si debemos hacer caso del artículo enlazado, nos encontramos con una serie de novelas protagonizadas por espías, que narran con inusitada perspicacia los quehaceres del espía y recogen con admirable exactitud la jerga del espía; sin embargo, sólo un idiota podría considerarlas novelas de espionaje. Ajá. El caso es que, por absurdo que pueda parecernos este claro ejemplo del delirio de negación, me temo que a ningún lector habitual de suplementos culturales le resultará novedoso. Lo novedoso sería, por desgracia, justo lo contrario. Lo novedoso sería que en vez de intentar escindir las obras de los géneros en los que solemos englobarlas como manera de afirmar su grandeza se asumiera su pertenencia a los mismos con naturalidad, juzgando sus valores literarios sin juzgar sus adscripciones. No pretendo ni mucho menos hacer con esto una defensa a ultranza de los géneros; un bodrio es un bodrio al margen del envoltorio. Pero sí agradecería una crítica menos acomplejada y más proclive a analizar y explicar qué es lo que hace que un autor sea verdaderamente literario, original, complejo o singular, antes que una que siga empeñada en mantener prejuicios elitistas y líneas divisorias mal trazadas. Por variar un poco.

Libros

Crítica de la crítica, John le Carré, Jules Cotard 4 comentarios

jueves 11 de abril de 2013

Martin Scorsese, dirigiendo Al límite.

Comentaba en la entrada anterior que, para mí, «la experiencia fílmica (y con la literaria pasa exactamente lo mismo) depende por completo del punto de encuentro al que quieran o sepan llegar el creador y el receptor de la obra en un momento y circunstancias determinadas». El principal problema que le achaco como lector a gran parte de la crítica es, por una parte, una pereza considerable a la hora de llegar a ese punto de encuentro (pretendiendo que la obra se amolde a unos preceptos establecidos de antemano en vez de aproximarse a ella con voluntad de desentrañarla en su propios términos), sumada a una clara tendencia a obviar por completo dichas circunstancias. Tampoco quiero decir con esto que sea necesario relativizarlo absolutamente todo a la hora de enjuiciar o valorar una película, una novela o cualquier otra composición artística, pero sí estoy convencido de que, igual que las obras tienen su contexto, también las críticas lo tienen y deberían como mínimo ofrecer unas cuantas pistas acerca del mismo. Personalmente, siempre me va a resultar más interesante saber cómo, por qué y desde qué preceptos reacciona determinada persona frente a una obra que una valoración simplemente «cualitativa» destinada a puntuar a partir de una escala de valores supuestamente fija. Porque en lo que a baremos culturales se refiere, fijo no hay nada. Por eso James Joyce y Picasso pasan en un par de generaciones de ser artistas denunciados por su vulgaridad a tótems «indiscutibles». Por eso William Shakespeare se pasa dos siglos siendo considerado un dramaturgo interesante pero inferior a otros de raigambre más clásica hasta que los románticos del XIX lo convierten en referente y los medios de masas del XX popularizan su obra aportándole el aura que hoy le acompaña incluso entre aquellos que nunca la han leído. Por eso autores otrora laureados y sumamente populares como Pearl S. Buck o Henry Sienkiewicz parecen haber perdido gran parte de su relevancia entre nosotros. Solemos decir que el tiempo todo lo pone en su lugar, y si bien no creo que eso sea del todo cierto, de lo que no me cabe duda es de que desde luego todo lo cambia. Volviendo al cine, que es el medio que ha motivado esta serie de entradas, quiero aprovechar para compartir un par de reflexiones de Martin Scorsese acerca de estas cuestiones, extraídas de su «Conferencia Jefferson» del pasado 1 de abril en el John F. Kennedy Center de Washington. La conferencia está disponible en YouTube y merece bastante la pena.

Scorsese al comienzo de su carrera.

La persistencia de la imagen (extracto)

Les pondré un ejemplo de por qué, cuando hablamos de preservación, debemos mirar más allá de las obras honradas, reconocidas y ensalzadas. Cuando Vértigo se estrenó en 1958, a algunas personas les gustó y a otras no, siguió el recorrido habitual por las distintas cadenas de cines y luego simplemente desapareció. Incluso antes de haberse estrenado ya había sido clasificada simplemente como «otra película del Maestro del Suspense». Y ya está, fin de la historia. Porque, parece increíble, pero en aquel momento prácticamente cada año teníamos una película nueva de Hitchcock. Era casi como una franquicia. Produjo una cantidad realmente asombrosa de trabajo durante los cincuenta. Pero la reevaluación de su obra no se produjo hasta que los críticos en Francia, que después serían los directores de la nouvelle vague, y el crítico norteamericano Andrew Sarris mejoraron nuestra visión del cine ayudándonos a comprender la idea de la autoría detrás de la cámara. Y cuando la idea del lenguaje fílmico comenzó a ser tomada en serio, lo mismo pasó con Hitchcock, pues sus películas parecen tener un sentido innato de la narrativa visual. Y cuanto más atentamente observa uno sus películas, más ricas y más emocionalmente complejas pasan a ser. Irónicamente, mientras el genio de Hitchcock comenzaba a ser reconocido, resulta que varias de sus películas más importantes eran inencontrables, no podíamos verlas ni siquiera en televisión. Resultó que el propio Hitchcock había retirado las películas de los circuitos de distribución, al parecer para poner en orden su patrimonio. Algunas personas que tenían copias privadas hacían pases reservados aquí y allá, en Nueva York y Los Ángeles. En el caso particular de Vértigo aquello sólo añadía misterio a la película. Pero cuando regresó a la circulación en 1984, junto a las otras películas que habían sido retenidas, las nuevas copias no habían sido realizadas a partir del negativo original y los colores estaban rematadamente mal. El esquema cromático de Vértigo era extremadamente inusual y aquello fue una gran decepción. Entre tanto, los negativos originales necesitaban atención urgente. Diez años más tarde, Bob Harris y Jim Katz hicieron una restauración completa para Universal. Fue un proceso muy caro. La película había sido filmada originalmente en VistaVision, un formato que ha desaparecido por completo, por lo que tuvieron que hacer la restauración en 70 milímetros, que es lo más parecido que tenemos. En aquel momento tuvieron que trabajar a partir de elementos de imagen y sonido extremadamente dañados, pero al menos se llevó a cabo esa gran restauración y ahora podemos ver la película en ese formato. A medida que han ido pasando los años, más y más personas han visto Vértigo y han comenzado a apreciar su belleza hipnótica y su extraña y obsesiva temática.

En 1952 la revista británica Sight and Sound comenzó a realizar una encuesta. Ahora la hacen una vez cada diez años y en ella solicitan a gente de la industria de todo el mundo (directores, guionistas, productores, críticos) que elabore una lista con las que a su juicio consideran las diez mejores películas de todos los tiempos. Después suman los resultados y los publican. En 1952, el puesto número uno fue para la gran película neorrealista de Vittorio de Sica Ladrón de bicicletas. Diez años más tarde, en 1962, Ciudadano Kane de Orson Welles subió a lo más alto de la lista. Permaneció ahí durante las siguientes cuatro décadas. Hasta el año pasado, 2012, cuando fue reemplazada por una película que en 1958 pasó sin pena ni gloria y que muy a punto estuvo de desaparecer para siempre: Vértigo. Así pues, lo que quiero recalcar no es únicamente que debemos preservarlo todo, sino que lo más importante de todo es que no nos podemos permitir dejarnos llevar por los patrones culturales del momento. […] Puede que creamos saber qué es lo que va a perdurar y qué es lo que no, podemos estar completamente convencidos de ello, pero lo cierto es que no lo sabemos. No podemos saberlo. Tenemos que recordar el caso de Vértigo, las placas de la Guerra Civil y la tablilla sumeria*. Y acordarnos de Moby Dick, un libro despreciada por muchos que vendió poquísimos ejemplares cuando se editó en 1849. Y gran parte de los ejemplares que no se vendieron acabaron destruidos en un incendio en un almacén. La gran novela de Herman Melville, una de las grandes obras de la literatura, no comenzó a ser reivindicada hasta los años veinte del siglo pasado.

Scorsese dirigiendo a De Niro en Toro salvaje.

A veces algunas cosas suceden debido únicamente al momento. En el caso de 2001: una odisea del espacio, Kubrick dedicó mucho tiempo a trabajar en la película en Inglaterra, en secreto, gastando muchísimo dinero. […] Finalmente, en 1968, llega el pase de prensa para todos los principales críticos de Nueva York, que estaban deseando ver la película. Cinerama. Gran pantalla. Iban ya con muchos prejuicios, porque la película anterior había sido Teléfono rojo, que les había encantado, pero aquello… aquello no tenía buena pinta. Así que llegaron allí en cierto modo con una actitud de: «Demuéstrame lo que vales». De modo que están allí sentados esperando a que empiece aquello y la primera imagen es la luna alineándose mientras suena el manido Zarathustra. Y se oyeron risitas entre el público, porque justo acababa de estrenarse una película titulada Estación polar cebra que comienza exactamente igual. «¿Qué demonios es esto? Esto es igual que Estación polar cebra«. A continuación llega el amanecer del hombre. Monos. ¡Se supone que es una película sobre el espacio! Y se echaron a reír porque hacía una semana que habían visto El planeta de los simios. En ese momento la película quedó vista para sentencia. «¿Qué es esto? ¡Son tíos disfrazados de monos! ¡Esto ya lo hemos visto! ¿No puedes ser más original con todo el dinero que te has gastado?». Así que los críticos masacraron la película. En aquel contexto, había cantidad de prejuicios en contra. Como sucede con muchas otras películas.

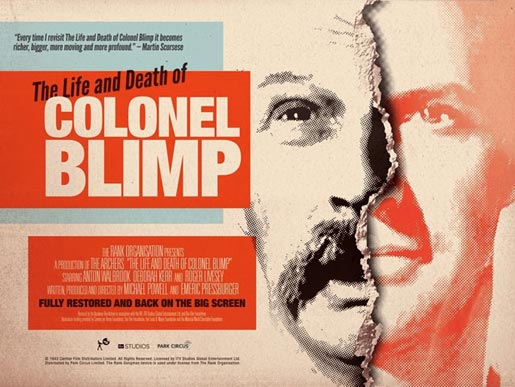

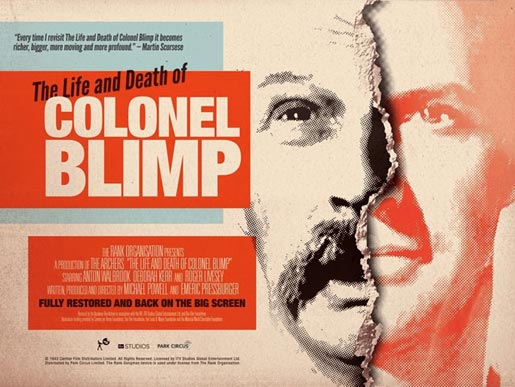

Michael Powell y Emeric Pressburger, que hicieron en Inglaterra Las zapatillas rojas, A vida o muerte con David Niven, I Know Where I’m Going!, cinco o seis obras maestras, rodaron en 1943 una película titulada Coronel Blimp, en Technicolor. El Ministerio de Defensa les recomendó que no la hicieran, debido al tema, que trata la amistad entre un inglés y un alemán, interpretados por Roger Livesey y Anton Walbrook. Tuvieron que robar, o debería decir tomar prestado, el equipo militar para ciertas escenas porque no obtuvieron ninguna colaboración. También les dijeron: «Si hacéis esta película, si seguís adelante, al jefe no le va a gustar. A Churchill no le gusta la idea, ahora mismo no es un buen momento». […] Para mediados de los años cincuenta las cosas habían cambiado; Inglaterra había cambiado, el mundo había cambiado y las películas de Powell y Pressburger perdieron el favor del público hasta tal punto que apenas sabíamos nada de ellos, no había nada escrito al respecto de estos dos cineastas. Así que empezamos a investigarles y una de las películas clave era ésta, Coronel Blimp. Originalmente duraba dos horas y cuarenta y seis minutos, una historia épica maravillosa, pero fue reeditada múltiples veces. Yo la vi por primera vez en blanco y negro. Después la vimos por fin en color en una copia de 16 milímetros en PBS, en Nueva York; una versión de dos horas en las que habían cambiado la cronología de las tramas para eliminar todos los flashbacks. Aun así era muy interesante y muy conmovedora también. Finalmente en los años ochenta se recuperó el montaje original. Lo que sucedió fue que, tras haber restaurado Las zapatillas rojas, desde la Film Foundation fuimos al fin capaces de conseguir la financiación para restaurar Coronel Blimp, una tarea que ha llevado mucho tiempo, ya que se trata de una película de 3 horas en Technicolor, lo cual implica tres negativos, igual que Las zapatillas rojas, sólo que el proceso ha sido aún más complicado porque se trataba de una película más antigua y los negativos se hallaban incluso en peor estado. Finalmente fue reestrenada el año pasado, se editó el Blu-Ray y curiosamente ahora empiezan a escribirse artículos que consideran Coronel Blimp la mejor película británica jamás realizada.

* Scorsese hace aquí referencia a dos comentarios anteriores de su conferencia, uno acerca de cantidad de placas fotográficas de la Guerra Civil americana que se perdieron tras ser vendidas a granjeros que las usaron para levantar invernaderos con los cristales y a la pervivencia de una tablilla cuneiforme que describe una transacción comercial como ejemplo de que incluso las cosas más banales pueden acabar teniendo una importancia para el estudio futuro.

Cine

Alfred Hitchcock, Crítica de la crítica, Martin Scorsese, Stanley Kubrick 2 comentarios

martes 9 de abril de 2013

El viernes pasado fallecía, tras una larga y esforzada pelea contra el cáncer, el que probablemente fuese, con permiso de doña Pauline Kael, el crítico de cine más conocido del mundo: Roger Ebert, sin lugar a dudas uno de nuestros héroes aquí en Cultura Impopular (¿qué otro crítico conocéis que haya escrito guiones para películas de Russ Meyer y que afirmara haber aprendido el oficio leyendo la revista Mad?). Para alguien como yo, que no cree en la crítica objetiva y que por lo general desconfía de quien dice practicarla, Ebert ha representado durante mucho tiempo uno de esos raros oasis en los que refugiarse del dogmatismo y la escasez de miras propios de aquellos que piensan que la función del crítico consiste en sentar cátedra, cuando no dictar sentencia. Al margen de que pudiera estar de acuerdo o no con sus valoraciones (y muchas veces no lo estaba), el hecho es que la lectura de los textos de Ebert me motivaba una curiosidad, unas reflexiones y un placer que no suelo hallar, por desgracia, en los de la mayoría de críticos actuales. Y no se trata, como digo, de un problema simplemente de gustos, sino de respeto. Respeto por los creadores (cuya obra hay que desentrañar e intentar comprender en sus propios términos en vez de limitarse a la simple valoración a partir de unos criterios y prejuicios establecidos de antemano) y por supuesto respeto por el lector. En resumen: no me interesa el crítico que pontifica cual baquiano convencido de que sólo hay un camino correcto, pero sí me estimula y mucho el crítico capaz de entablar un diálogo consigo mismo y con la obra (el que plantea, indaga, se debate). En mi opinión, Ebert era uno de los más destacados entre estos últimos y desde luego uno de los que más claramente ha influido en mi propia manera de ver la crítica. Vaya pues como homenaje este pequeño extracto de sus comentarios a una de mis películas fetiche, Dark City, en los que además de hacer gala de su buen ojo desarrolla una reflexión de lo más oportuna: la experiencia fílmica (y con la literaria pasa exactamente lo mismo) depende por completo del punto de encuentro al que quieran o sepan llegar el creador y el receptor de la obra en un momento y circunstancias determinadas. Mis críticas favoritas son precisamente aquellas capaces de explorar el cómo y el por qué de esa experiencia de una manera debidamente contextualizada. Pero de contextos ya seguiremos hablando en una próxima entrada. Por ahora, os dejo con Roger Ebert.

Roger Ebert con el tío Russ.

El gabinete de Sir John Soane

Sir John Soane vivió a finales del siglo XVIII y fue uno de los grandes arquitectos de su tiempo en Londres. […] Algunos de sus cuadros resultan intrigantes porque en ellos reunía varios diseños de edificios que había construido o que quería construir y los juntaba todos en un paisaje urbano imaginario, muy cerca unos de otros, casi apilados, comprimidos, porque por grande que fuera el lienzo siempre tenía más diseños que espacio. De modo que cuando vi Dark City inmediatamente pensé en Sir John Soane. Los edificios se hallan compactados con gran densidad, muy cerca unos de otros, y hay capas sobre capas, tranvías y pasos elevados, arcos que conducen a pasajes subterráneos, edificios con elementos clásicos. Y cuando uno contempla todos esos paisajes urbanos tiene recuerdos no de una ciudad real, sino de una ciudad tal como existe en la imaginación de un arquitecto. Y, ciertamente, cuanto más averiguamos acerca de la naturaleza subyacente de Dark City y cómo se ve modificada cada noche por los Ocultos, nos damos cuenta de que lo que están haciendo es una ciudad nueva a partir de ideas previas, como los arcos y los detalles arquitectónicos que pueden recombinar de diversas maneras. Por todo ello sentí que el espíritu de Sir John Soane estaba realmente presente en la película, completamente al margen de que Alex Proyas o su director artístico hubieran tenido a no algún interés en su obra. Esa no es la cuestión. Lo que importa es que ambos han explorado un mismo concepto: el del paisaje urbano imaginario e idealizado.

Perspectiva de varios diseños para edificios públicos y privados ejecutados

por John Soane entre 1780 y 1815, cuadro de Joseph Michael Gandy.

[…] El hecho de que el doctor Schreber tenga el nombre de una persona real es también interesante, pues el auténtico Schreber fue al parecer un esquizofrénico que escribió un libro en el que exploraba su condición en un momento en el que aún era poco conocida y estudiada. Y su libro pasó a ser extremadamente valioso para Freud y creo que también para Jung. En Dark City tenemos una serie de personajes que técnicamente están viviendo vidas esquizofrénicas, en el sentido de que son distintas personas dependiendo del día. Se trata de una esquizofrenia impuesta. En otras palabras: hoy puedes ser un asesino, mañana serás un revisor, al otro trabajas en un restaurante o cualquier otra cosa. […] Y resulta irónico que sea Schreber, el personaje inspirado por un hombre que tuvo problemas con la realidad y la esquizofrenia, quien inyecta las personalidades a todos los demás. Es una manera interesante de utilizar el nombre para evocar eso en cierto modo. En mi reseña original de la película también me pareció interesante que el nombre del detective fuera Bumstead. Nueve de cada diez personas asociarían el nombre con Dagwood Bumstead, pero si estás en el mundo del cine automáticamente piensas en Henry Bumstead, uno de los grandes directores artísticos de todos los tiempos. Así que la pregunta es: ¿y si nunca has oído hablar de Schreber? ¿Y si crees que Bumstead hace referencia a Dagwood? ¿Perjudica eso tu experiencia como espectador? Y yo no lo creo. Creo que cuanto más sepas, más interesante puede parecerte, pero tampoco es necesariamente fatal que lo que no sepas. Creo que se puede disfrutar de una buena película únicamente a partir de lo que sea que estés extrayendo personalmente de ella. Y para ello no es necesario captar todas las referencias. Lo único que pasa si las ves es que pueden aportarte asociaciones y pueden aportarte ideas de en qué cosas estaba pensando el director… o a lo mejor no. Porque con frecuencia, creo, uno puede aportar a una película ideas que el director ni había tenido ni había insertado deliberadamente en ella. Pero eso está bien; más de un director me ha dicho que, una vez terminada, la película deja de ser suya. Que una vez terminada, la película existe entre la pantalla y la mente del espectador. Existe en ese espacio entre medias. Y la película ya no es lo que tenía el director en la cabeza, sino lo que sea que suceda ahí dentro, en ese espacio. De modo que se trata de un verdadero encuentro de mentes. Todo lo que se ve en la pantalla es la mente del director; todo lo que llevas tú dentro es la tuya. Y ambas se juntan para crear esta película que en realidad puede que ninguno de los dos veáis exactamente del mismo modo.

Adenda: mientras preparaba esta entrada, han aparecido en Internet dos entrevistas que contienen reflexiones no sé si similares sobre el papel y la función de la crítica, pero que a mí desde luego me han parecido interesantísimas. Una es esta de Kike Infame con Alberto García, crítico y editor de cómics, y otra es esta del propio Alberto al cineasta e historietista Carlos Vermut. Dos lecturas muy recomendables en cualquier caso.

Cine • Creación

Crítica de la crítica, Dark City, John Soane, Roger Ebert Sin comentarios