Cómic alternativo de los 90 – V

Capítulo II. La escudería Fantagraphics

Parte 3: ¿Los padres del invento?

Ahora intentemos por un momento situarnos en 1981 e imaginar cómo se presentaba el panorama del tebeo norteamericano ante cualquier aspirante a historietista. El underground había poco menos que desaparecido del mercado; las editoriales independientes como Eclipse, First y demás, que en un principio parecía que iban a abrir una nueva vía para el medio al margen de la gran masa de tebeos de superhéroes publicados por Marvel y DC, se mostraban más interesadas en hacerles la competencia a las dos grandes en su mismo terreno que en ofrecer un material realmente alternativo; únicamente una o dos entregas de Raw habían aparecido hasta la fecha y Weirdo aún no había llegado a las tiendas, aunque estaba a punto de hacerlo. Evidentemente, no había mucho donde escoger. Para cualquier autor joven cuyo sueño no fuera llegar a dibujar superhéroes, y cuyo criterio estético no comulgara con la apuesta de Art Spiegelman, únicamente quedaba una salida: recurrir a la autoedición. Ahora bien, pese a que en la actualidad el concepto de autoedición nos pueda parecer un elemento integrante del vocabulario historietístico, lo cierto es que en aquel momento apenas representaba un sector del mercado prácticamente inexistente y en pañales. Es verdad que existían precedentes como el Cerebus de Dave Sim o ElfQuest, de Wendy y Richard Pini, pero no pasaban de ser pequeños torreznos flotando en una sopa de proporciones abisales. Los riesgos parecían (y probablemente eran) mucho más grandes que en la actualidad. Fue precisamente en este mercado, marcado por la indecisión, en el que vinieron a hacer su aparición los hermanos Hernández: Beto, Jaime y Mario.

Actitud punk: Beto, Jaime y Mario a primeros de los 80.

Los Hernández habían crecido en una casa en la que se respiraba un ambiente completamente propicio para el desarrollo de sus habilidades artísticas, y en la que siempre se les había animado a leer tebeos. Ellos, por su parte, no hacían distinciones; devoraban por igual los tomos recopilatorios de Carlitos y Snoopy que los tebeos de superhéroes de Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko; las diversas series de Archie que los comix underground que compraba Mario, el mayor de ellos. Sin embargo, quizá nunca habrían llegado a dibujar tebeos de un modo profesional de no ser porque a lo largo de los años setenta se aficionaron a la música y se sumergieron de lleno en la explosión del punk: un movimiento musical caracterizado por la inmediatez, la garra y una mentalidad que impelía a cualquiera a expresarse libremente y en voz alta mediante el instrumento que se le antojara, supiera tocarlo o no. «El punk me volvió lo suficientemente gallito como para creer que podía hacer un comic-book, y que era bueno, y que estaba bien, en vez de sentirme intimidado por los dibujantes de la Marvel», recuerda Beto. «Por malos que fueran, al menos sabían dibujar edificios. Yo no podía hacerlo a menos que me los inventase, y eso me intimidaba. De modo que con el punk llevé esa anarquía musical a los tebeos» .

No fue Beto, en todo caso, el principal responsable del nacimiento de Love and Rockets, sino Mario; irónicamente, el Hernández que menos se implicó posteriormente en su realización, pero que resultó clave a la hora de empujar a sus hermanos a que se decidieran a producir material publicable. Tal como él lo explica: «Solíamos hacer nuestras historietas y de vez en cuando Jaime me dejaba entintar algunas de sus primeras aventuras de Mechanics. También Gilbert me dejaba entintar sus historias de Inez y Bang, y terminamos algunas cosas que llevamos a convenciones y con las que nadie sabía qué hacer. Durante una temporada atravesamos como una etapa de sequía y yo me descolgué un poco del tema, pero empecé a ver que Gilbert se estaba volviendo bastante bueno, más profesional. Jaime, por su parte, estaba haciendo How to Kill a… y en un año había cambiado completamente de dibujo, pasando de aquel estilo de aficionado que tenía al principio a utilizar el claroscuro. Recuerdo coger aquellas páginas y alucinar. Pensé: “Esto es completamente profesional”». «Aquello también fue una sorpresa para mí», añade Beto. «No sabía que Jaime pudiera dibujar de aquel modo. Ya no estaba en casa de nuestra madre, porque estaba viviendo con un primo nuestro. Y un día fui a verle, vi sus páginas y dije: “No tenía ni idea…”». «Aquello fue lo que acabó de decidirme», continúa Mario. «“Si esto es así de bueno, por lo menos servirá para compensar todo lo demás”, así que le dije a Gilbert: “Vamos a hacerlo”. Y Gilbert empezo a trabajar en Bem y cada vez iba puliendo más su material, así que pensé: “Vaya, esto está yendo mucho más allá de lo que yo había imaginado”. De modo que recurrí a una amiga que trabajaba en la imprenta de la universidad y allí hicimos los fotolitos del primer número. Después le pedimos prestado a nuestro hermano Ismael el dinero [para imprimirlo]».

Una vez tuvieron el tebeo en la mano, los tres hermanos no supieron muy bien qué hacer con él. Lo distribuyeron por unas cuantas tiendas de Los Ángeles y a Beto se le ocurrió enviarle un ejemplar a Gary Groth para ver si lo reseñaba en The Comics Journal: «Habíamos estado leyendo la revista, Jaime se había suscrito. Pensé: “Dios, estos tipos son los hijos de puta más cabrones del mundo, si podemos aguantar lo que digan de nosotros, será que podemos aguantar lo que nos echen”. […] Dos semanas más tarde, Gary nos escribió una carta diciendo: “Uauh, esto es genial, queremos empezar a editar nuestros propios tebeos. ¿Qué os parecería que os publicáramos?”. Durante un minuto me estuve diciendo a mí mismo: “No, aún podemos hacerlo nosotros”. Y después exclamé: “¿Qué pasa conmigo, estoy loco o qué?”».

La publicación de Love and Rockets por parte de Fantagraphics es sin duda alguna uno de los acontecimientos más importantes de la historia del tebeo norteamericano de los ochenta y un punto de referencia ineludible para los títulos alternativos de los noventa: por primera vez, unos autores desconocidos, situados al margen del underground, los superhéroes y cualquier otra casilla de referencia, podían ver publicadas sus historietas, no en una antología sino en su propio tebeo. Más aún: el talento de los Hernández, rápidamente reducidos a dos, demostró la viabilidad del proyecto. Pronto, nuevos títulos empezarían a unirse a Love and Rockets en el catálogo de Fantagraphics, y otras editoriales, como la canadiense Vortex, se animarían a repetir la experiencia de esta editorial publicando a autores como Chester Brown.

Sin embargo, hay que reconocer que poco había en aquel primer número que pudiera presagiar que Love and Rockets iba a convertirse en uno de los escasos tebeos indiscutibles de las dos últimas décadas. Beto había dedicado sus esfuerzos a desarrollar Bem, una extensa aventura épica de ciencia ficción, socarrona, coral y extrañamente trufada de escenas costumbristas, que prometía bastante pero se le iba absolutamente de las manos; Jaime, por su parte, únicamente presentó unas cuantas cápsulas protagonizadas por sus personajes básicos, Maggie Chascarrillo, Hopey Glass y Penny Century, sin que asistiéramos a ningún acontecimiento excesivamente interesante, con la única excepción de un flashback mediante el que narraba el primer encuentro entre Maggie y Hopey.

La mezcla de fantasía y costumbrismo que he mencionado como una característica sorprendente de la primera historieta de Beto, pasó de inmediato a ser la que mejor definía el trabajo de Jaime. En aquellas primeras entregas de Love and Rockets, Maggie era una mecánica prosolar (?) que arreglaba cohetes y robots mientras vivía alocadas aventuras junto a Rand Race, otro mecánico del cuál estaba enamorada. El número 2, por ejemplo, contenía una historia de cuarenta páginas en la que ambos personajes viajaban a un país inmerso en pleno proceso revolucionario para reparar una nave que había caído nada menos que sobre un enorme dinosaurio, dejándolo inmovilizado. Y aunque como narrativa de aventuras resultaba todo un éxito (divertida, amena y plagada de detalles interesantes tanto gráficos como argumentales), según Jaime «contenía todas las ideas que tenía en aquel momento. Quería meterlas todas en una sola historia, y cuando terminé con ella descubrí que me había quemado. [Los elementos fantásticos de Mechanics] se interponían en mi camino. No eran importantes. Cada vez me interesaba más contar historias creíbles, y sabía que no lo serían si detrás de todo ello había un dinosaurio o un cohete espacial. Me sigue encantando dibujar esas cosas, pero ya no son adecuadas».

Así pues, Jaime fue reduciendo los elementos fantásticos de sus historietas hasta que, tras culminar en el número once Love and Rockets la saga Las mujeres perdidas, hizo que Maggie abandonara su trabajo de mecánica y pasó a centrarse única y exclusivamente en sus relaciones con el amplio elenco de personajes que la rodeaban y a retratar la vida de Hoppers, un barrio latino de la imaginaria ciudad californiana de Huerta*, haciendo especial hincapié en un punto de vista femenino que sorprendió a propios y extraños por su autenticidad. Según Jaime, la idea de dar especial protagonismo a las mujeres en su tebeo surgió de «ir a conciertos en Los Ángeles y ver a aquellas jóvenes punkis de las que me enamoraba de inmediato. Estaban llenas de vida. No se parecían a nadie que yo conociera. Eran arrogantes, nada les importaba una mierda, eran estupendas**. [Sin embargo], estuve muchísimo tiempo sin salir con ninguna chica. Era un capullo [risas]. No tuve ni una sola cita mientras estuve en el instituto, y aún tardé bastante en tener alguna después de eso. Siempre fui demasiado tímido. Por eso empecé a dibujar mujeres en mis tebeos. Estuve haciendo dibujos de Maggie y Hopey durante años, sin saber qué hacer con ellas. Quería utilizarlas en historias, pero supongo que era demasiado perezoso. Cuando empecé a descubrir a las chicas siendo un adolescente, empecé a adorarlas, las puse encima de un pedestal. Pero no podía tocarlas. Me asustaban demasiado. Después empecé a vencer mi timidez, porque quería estar cerca de ellas; para mí eran como “visiones de la belleza”. Después pensé: bueno, puedo ser su amigo y estar cerca de ellas, y supongo que así es como empezó todo, así es como aprendí a tener amigas y con algunas de ellas llegué a hacer incluso mejores migas que con mis colegas. [Al final acabaron por bajar del pedestal], pero en ningún momento las arrojé al barro. Era más como: “Oh, uauh, están aquí, son tangibles”. Por eso me gustan tanto las mujeres, porque he aprendido a verlas más como personas que como objetos bellos».

Instalado definitivamente en el costumbrismo, Jaime pasó a estudiar la crónica diaria de unos personajes desarraigados, confusos, desorientados sentimentalmente y generacionalmente perdidos, con una sensibilidad, una capacidad de observación y una solidez argumental que desmienten categóricamente a todos aquellos que alguna vez le han considerado un estupendo dibujante pero un guionista menor. Es cierto que durante los primeros números de Love and Rockets salió perjudicado de la inevitable comparación que todos los lectores hacían entre su prosa y la de su hermano Beto (lo que compensaba la menor capacidad como ilustrador del segundo), pero nadie que haya leído historias como «Spring 1982», «Chester Square» o «Wigwam Bam» podrá dudar que Jaime ha firmado algunas de las páginas más conseguidas de la historia del medio sobre temas como el sentimiento de pérdida y la necesidad del cambio como única posibilidad de supervivencia en un mundo que va más rápido que sus personajes. Pero si notable resulta su evolución como escritor, la que experimentó como dibujante no merece otro calificativo que el de deslumbrante. Ya en el primer número de Love and Rockets demostró que tenía notables conocimientos de anatomía, y en el segundo dio todo un recital de composición, narración eficaz e imaginación visual; tres recursos por los que más de un dibujante habría dado gustoso la mano izquierda. Sin embargo, puestos a poner pegas y observando su posterior evolución, podríamos achacarle unos rayados en ocasiones excesivos que podían llegar a saturar las páginas en según que ocasiones, y unos rostros todavía poco definidos en la mayoría de sus personajes. En apenas un par de meses, Jaime había pulido por completo estos defectos y había empezado a utilizar masivamente los negros sólidos como elemento clave para dotar a sus dibujos de profundidad y relieve. Cuando empezó a publicar Las mujeres perdidas en el número 7 de la serie, se había convertido en un dibujante nuevo; para cuando terminó la aventura ya tenía un control absoluto y total de todos sus recursos y era uno de los mejores artistas de la historia del cómic norteamericano. Sin embargo, no se detuvo ahí. Jaime siguió evolucionando hasta conseguir depurar aún más su trazo, obteniendo un estilo basado en los blancos y los negros puros, y de paso introdujo en su dibujo elementos caricaturescos propios de los tebeos de humor que había leído en su infancia, todo lo cual le debe mucho a una de sus grandes influencias, Hank Ketcham, el creador de Daniel el travieso: «[Fue uno de los dibujantes de los que más aprendí]. Cuando volví a ver los trabajos de viejos autores que me habían gustado de pequeño descubrí que Hank Ketcham era el más sutil de todos ellos. Sabía cómo hacer que alguien inclinase la cabeza, que se sentara, mostrar el peso del cuerpo, todo. Es sorprendente. Podría decirse que es mi dibujante favorito de todos los tiempos».

Sin embargo, y pese a todo lo dicho, quizá el aspecto más llamativo de Jaime Hernández como creador sea su modo de trabajar (compartido hasta cierto punto por su hermano Beto), ya que desde siempre ha seguido un sistema más o menos caótico, consistente en ir dibujando las páginas según le apetezca, indistintamente de que pertenezcan al principio o al final de la historieta, y dejando muchas de ellas a medias, con algunas viñetas terminadas y otras sin empezar, lo cual no resultaría tan sorprendente de no ser porque encima nunca escribe guiones detallados, sino que va desarrollando las ideas argumentales a medida que las dibuja. Tal y como él mismo lo explica: «No trabajo a partir de guiones muy cerrados, sino a partir de escenas concretas. Siempre he dibujado lo que más me interesaba en un momento determinado. Es el modo en el que pensamos nuestro universo, el modo en el que conocemos a nuestros personajes. Es lo mismo que cuando estamos preparando una historia: “Bueno, sé que puedo saltar de aquí hasta allá, porque también sé que lo que voy a poder hacer entre medias está limitado de antemano”. A veces es el resultado de aburrirse de la página que estás haciendo. “No quiero dibujar esto ahora, y si me obligo voy a tardar mucho y voy a perder el tiempo, así que ¿por qué no salto hasta esta otra escena?”. Y en ocasiones simplemente sucede que quiero dedicarme a tal viñeta de Maggie porque va a aparecer vestida de tal manera y me apetece dibujarla. Supongo que el mejor ejemplo de esto fue aquella historiea de Mechanics de cuarenta páginas. Deberíais haberla visto cuando iba por la mitad. Era un desastre. La cuestión es que sé que necesito una página para contar una parte en concreto de la historia, pero no sé qué es lo que voy a contar. De modo que la dejo en blanco. Aún lo hago así. Gilbert sigue haciendolo así. Es como si fuera un ritmo. Sé cuántos compases voy a necesitar pero ignoro la nota en concreto que irá dentro».

Podremos seguir explorando este concepto de la creación historietística explicada mediante analogías musicales algo más adelante, cuando le toque el turno a Chris Ware, pero, mientras tanto, será mejor que regresemos a 1982, donde dejamos a Beto lidiando con la fallida y sobredimensionada Bem, un proyecto que probablemente necesitara extraer de su interior antes de poder pasar a cualquier otra cosa, aunque sólo fuese por extraerse una pequeña espina creativa que llevaba clavada desde hacía algún tiempo, ya que «cuando estaba en el instituto quería hacer el tebeo definitivo», recuerda. «No sé de donde salió aquella idea, pero recuerdo pensar en ello y decírselo a mis amigos, “Voy a hacer el tebeo definitivo”. Algo parecido a lo que hice con Sopa de gran pena, solo que Sopa de gran pena tiene substancia. Creo que iba a ser una especie de Space Opera. Quería hacer un cruce entre Lo que el viento se llevó y Planeta Prohibido. Siempre he tenido la sensación de que había algo épico en mi interior. Todavía tengo un montón de notas, pero es muy malo. En realidad, pensaba más en términos de cine, pero también sabía que no había manera de que pudiera convertirme en director. No sabía cómo podía llegar a hacer eso la gente. ¿Cómo coño pasas de ser una persona normal a dirigir La guerra de las galaxias? De modo que pensé: “Bueno, lo puedo hacer en tebeos”. Y siempre mantuve un interés por los cómics incluso en aquellos momentos en los que no seguía muy de cerca el medio».

Ese aliento épico, misterioso y coral que le hubiera gustado conseguir a Beto a juzgar por sus referencias fílmicas, debió de ser con toda probabilidad el motor que rugía tras el artefacto que fue Bem, pero el mismo autor supo ver de inmediato que no había conseguido transmitir aquellas sensaciones al papel, y en el número 2 de Love and Rockets presentó dos historietas completamente distintas: «Radio Zero» y «Music for Monsters»; la primera era un despendolado relato de misterio existencial y la segunda una aventura paródica protagonizada por sus personajes Bang e Inez. Ninguna de las dos era especialmente memorable. Parecía claro que Beto estaba necesitado de un concepto algo más sólido sobre el que enfocar su creatividad, de modo que recurrió a unas fuentes completamente alejadas del postmodernismo exhibido en aquellas primeras historias y desempolvó viejas referencias: «Sopa de gran pena ha estado conmigo desde que era un adolescente», afirma. «Aquel fue mi periodo de fanático de las películas, cuando vi todas las producidas antes de 1950 que daban en la tele. Veía cualquier cosa anterior a 1950 porque todas las películas de aquella época, fueran buenas o malas, tenían cierto romanticismo. No tenía criterio. Me gustaban todas. Después progresé hacia las de los años cincuenta y las extranjeras, y cuando veía a Sofia Loren en cintas como Ayer, hoy y mañana, o cuando vi Orfeo negro, siempre pensaba: “Con este material se podrían hacer unos tebeos estupendos”. Una especie de Gasoline Alley pero en una localización exótica, que me permitiera dibujar chicas con faldas cortas y cestas de comida sobre la cabeza. Era una fantasía de chaval».

¿Por qué, entonces, no había recuperado esa idea desde un principio? Según Beto: «Siempre me estaba diciendo a mí mismo: “Nadie va a querer ver esto. No es interesante. Nunca he visto cosas de estas en otros cómics, de modo que no va a llegar a nada. Ya no estamos en los días del underground, en los que podias hacer lo que quisieras”. Supongo que estaba realmente deprimido y que no creía que nada de lo que estaba haciendo tuviera valor alguno».

Afortunadamente, las cartas de ánimo enviadas por los primeros lectores de Love and Rockets le hicieron cambiar de opinión: «La razón por la que pasé de hacer cosas como Bem a Sopa de gran pena, fue porque las historias de Jaime estaban teniendo una respuesta bastante buena, y las mías no conseguían más que una respuesta mediocre. No fue por celos, sencillamente es que tenían razón. Señalaban cosas del trabajo de Jaime que yo decía: “espera un momento, yo también puedo hacer eso”. Estaban hablando de la relación entre Maggie y Hopey y sobre cómo Maggie parecía una persona real aunque le pasaran aquellas cosas tan raras, y yo había estado haciendo cosas como esas con Bang e Inez. Pensé: “Lo entiendo, sé que esto es mejor, y si están dispuestos a aceptarlo, estoy dispuesto a hacerlo”. Pero Jaime ya lo estaba haciendo con Maggie y Hopey, y si hubiera usado a Bang e Inez habría sido más de lo mismo. Tenía que tener algo propio que sobresaliera por sí mismo. Algo que fuera mío pero que fuese completamente diferente. De modo que todas aquellas películas de Sofía Loren y tal regresaron a mí. Me atreví a hacer Sopa de gran pena».

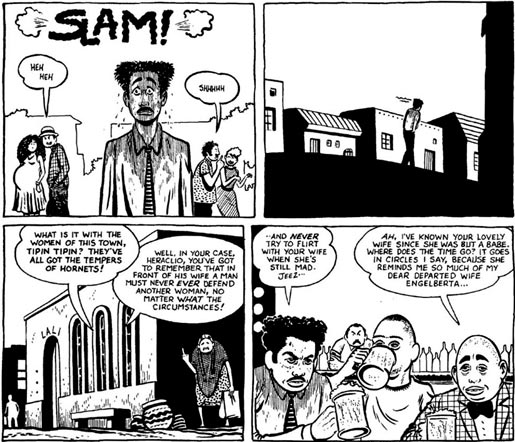

Sopa de gran pena es la crónica de la vida y los avatares que se suceden en el pequeño pueblo mexicano de Palomar (lo de mexicano es un suponer, porque nunca se especificó su localización real), a partir de la llegada al mismo de los dos personajes clave de la serie: Heraclio, un chaval cuya familia acaba de trasladarse allí, y Luba, una joven madre soltera que busca un sitio en el que ocultarse. Tras sentar las bases de su particular universo y presentar a algunos de sus personajes principales en el número 3 de Love and Rockets, Beto mostró las agallas de todo un veterano al saltar de inmediato unos diez años hacia el futuro para contemplar a sus creaciones bajo una nueva luz, mostrando las consecuencias de los cambios que se habían producido en sus vidas durante ese periodo de tiempo e introduciendo más personajes aún. Se podría decir que desde entonces la obra de Beto ha seguido dos caminos paralelos: uno que le ha llevado a rellenar todos los espacios en blanco que mediaban entre estas dos primeras historias (y otros anteriores aún, como la vida de Luba antes de su llegada al pueblo) y otro con el que ha proseguido la narración lineal de los sucesos acontecidos a partir del que podríamos denominar “segundo comienzo” de la serie.

Lo primero que sorprendió de aquellas primeras lecturas fue la fantástica integridad y autenticidad de aquel Palomar ficticio, la tangibilidad de sus personajes y la deliciosa humanidad que desprendían todas y cada una de sus páginas. Beto estaba creando una auténtica comedia en el sentido más tradicional de la palabra (tan humana como divina era la de Dante), y había empezado a componer un entramado de relaciones que, aunque entonces aún no lo sabíamos, iba a convertirse en un enorme cimiento sobre el que poder levantar una de las construcciones arquitectónicas más complejas vistas en la historia de la literatura (sí, he dicho literatura).

En todo caso, la complejidad puede ser un arma de doble filo que en más de una ocasión se ha vuelto contra el que la maneja. Así, Beto triunfó en su primera gran obra, Calor humano, reuniendo en un centenar de páginas a todo el reparto del que disponía entonces y creando una historia repleta de ramificaciones, vericuetos e implicaciones emocionales. Sin embargo, no se detuvo ahí y poco después acometió una nueva empresa, doblemente extensa, doblemente compleja y doblemente confusa (en cuanto que tenía más personajes y que la mayoría eran nuevos, ya que Río veneno, pues así bautizó la aventura, recogía la crónica de la vida de Luba desde su nacimiento hasta su llegada a Palomar y prescindía del reparto habitual), que tanto puede considerarse un éxito como un relativo fracaso. Un éxito porque, vaya, Beto escribe estupendamente; la historia producía congoja y entusiasmo a partes iguales, los personajes (como siempre) volvían a quedar definidos perfectamente ante el lector mediante tan sólo un par de viñetas, y la estructura de la obra, montada sobre el armazón de las tramas paralelas y la elipsis, permitía que una trama que perfectamente podría haber dado para una de esas extraordinariamente rebuscadas novelas de James Ellroy de cerca de 500 páginas de letra impresa quedara comprendida en 200 páginas de historieta.

Un relativo fracaso, porque en muchas ocasiones la narración adquiere un tono paroxístico, terriblemente acelerado y sincopado, que no hace sino confundir al lector, hasta el punto que a éste acaba por no quedarle más remedio que asistir sobrecogido a una sucesión de escenas tan cargadas de información e intensidad que pronto empieza a sentirse sobrepasado y aturullado por toda la carga sensorial que le está entrando en el cerebro. La ausencia de transiciones o de paradas reflexivas es el mayor hándicap de una obra en absoluto perfecta, pero sí completamente necesaria como demostración de que aún hay muchos límites por recalibrar en lo que a narrativa historietística se refiere.

Otro de los problemas de Río veneno, aunque ya al margen de su contenido o su estructura, es la confusión a la que puede abocar el estilo de dibujo de Beto. Decía éste poco antes de acometer su realización que «Mi estilo ha evolucionado orgánicamente. Me he tomado mi tiempo para clarificar mis dibujos. No creo que ahora dibuje mejor, pero sí que lo hago de un modo más claro. Puedes dedicarle mucha menos atención al dibujo, si quieres, y seguir sabiendo lo que pasa. Antes utilizaba muchos más diálogos para reforzar el dibujo».

Esto es verdad sólo hasta cierto punto. Efectivamente, Beto ha conseguido limar asperezas, gozar de un entintado más fluido y aprender a expresar más emoción y movimiento con muchos menos elementos de los que necesitaba al principio. Lamentablemente, esta simplificación ha degenerado también en cierto amaneramiento, que provoca a menudo que muchos de los rostros parezcan el mismo, y que, por mucho que ahora narre mejor que antes, sus páginas hayan perdido algo de brillo. No es que Beto haya pasado nunca de ser un dibujante eficaz y hasta cierto punto funcional, pero sus primeras historias de Palomar poseían el encanto especial de un dibujante que es consciente de sus limitaciones y que tiene buenas ideas para solventarlas, llegando a firmar más de alguna escena brillante y sorprendentemente hermosa (siempre hablando gráficamente; narrativamente las tiene a patadas, claro), y ese encanto, a mi juicio, se ha perdido en pos de cierta funcionalidad. La mejor analogía que se me ocurre para describir la obra de Beto en conjunto es aquella tan manida de las piedras, el estanque y los círculos concentricos que se van cortando entre sí a medida que los guijarros van impactando contra el agua uno detrás de otro. Los personajes de Beto son como esos círculos: cada vez que uno interactúa con otro se añade un nuevo elemento al cuadro general, un cuadro que cada vez es más enorme debido a que esos nuevos elementos interactúan a su vez con otros que también pasan a integrarse en el caudal narrativo de Palomar; y así ad infinitum. Es por eso que toda la obra de Beto posterior a Río Veneno (que en cierto modo era un espacio cerrado dentro del gran tapiz) resulta prácticamente ilegible para todo aquel que no haya seguido la evolución de Sopa de gran pena. Hay demasiados elementos ínfimos, demasiados detalles intrascendentes al contemplarse aisladamente, que únicamente adquieren su adecuada resonancia al verse situados en su adecuado contexto. Y no deja de ser una pena que un autor de la talla de Beto parezca haber acabado encerrado entre los círculos concéntricos que él mismo ha creado.

Quizá también él lo sienta así y por eso cada vez se dedique con más frecuencia a abordar proyectos al margen del “ciclo Palomar”. Desde el cierre de Love and Rockets, únicamente su serie Luba puede considerarse parte integrante del mismo, ya que aunque en el serial «Letters from Venus», aparecido en la miniserie New Love (uno de esos proyectos en plan cajón de sastre a la Eightball en la que los autores se dedican a experimentar y a realizar historietas de diferentes temáticas y estilos), salieran personajes extraídos directamente de Palomar, la trama no tenía nada que ver con el añorado pueblito mexicano y Beto prefirió utilizar el tebeo para dar rienda suelta a sus historias más disparatadas, su sentido del humor más surrealista e incluso a algunas de sus tendencias más bizarras, como ilustrar pin-ups de santos. Aparte de eso, probó suerte con los superhéroes reinterpretando el género a su peculiar manera en Girl Crazy, y actualmente parece empeñado (¡menos mal que alguien lo está!) en aportar su pequeño granito para que el mercado del tebeo infantil no desaparezca del todo, coordinando y participando en la antología Measles e ilustrando la serie Yeah!, escrita por Peter Bagge y publicada por Homage Comics (un sub-sello de DC).

Semejante dispersión resultaría bastante sospechosa en un artista de menor calibre, pero Beto, al igual que su hermano Jaime, pertenece a esa extraña raza de artistas en los que uno se puede permitir confiar. Han hecho historia, y eso juega a veces en su contra, porque para la mayoría de los lectores que hayan llegado al medio en estos noventa a los que está dedicado este libro todo lo que sea historia probablemente les podrá sonar a agua pasada. Nada más lejos de la realidad. Casi dos décadas después de su bautismo en el árido mundo de las viñetas, los Hernández siguen siendo tan vigentes como entonces.

*Eso al menos en lo que a las historias protagonizadas por Maggie, Hopey y compañía se refiere, ya que Jaime también creó una serie intermitente de ciencia-ficción y aventuras; la protagonizada por Retro Rocky y su robot Fumble.

**«Y, estando en California, la mayoría solían ser también muy guapas», añade Beto. «Eso ayudó», admite su hermano.